破戒

1962年4月6日(金)公開/1時間59分大映京都/白黒シネマスコープ

併映:「裁かれる越前守」(田中徳三/長谷川一夫・勝新太郎)

| 製作 | 永田雅一 |

| 企画 | 永田雅一・藤井浩明 |

| 監修 | 松本治一郎 |

| 監督 | 市川崑 |

| 原作 | 島崎藤村 |

| 脚本 | 和田夏十 |

| 撮影 | 宮川一夫 |

| 美術 | 西岡善信 |

| 照明 | 岡本健一 |

| 録音 | 大角正夫 |

| 音楽 | 芥川也寸志 |

| 助監督 | 中村倍也・渡辺実 |

| スチール | 西地正満 |

| 出演 | 長門裕之(土屋銀之助)、三国連太郎(猪子蓮太郎)、藤村志保(お志保)、船越英二(風間敬之進)、中村鴈治郎(蓮華寺住職)、岸田今日子(猪子の妻)、宮口精二(校長)、杉村春子(奥様)、加藤嘉(丑松の叔父)、浜村純(丑松の父)、嵐三右衛門(地主)、浦辺粂子(鷹匠館の女将)、潮万太郎(高柳利三郎)、見明凡太郎(年配の牧夫) |

| 惹句 | 『島崎藤村不朽の名作に挑んで、市川・雷蔵コンビが、本年度ベストワンを狙う芸術大作』『悶え、苦しみ、愛し、果てしなき悲しみに耐える孤独の青春!』 |

昭和37年/1962年「キネマ旬報ベスト5」

1.私は二歳 監督:市川崑/大映

2.キューポラのある街 監督:浦山桐郎/日活

3.切腹 監督:小林正樹/松竹

4.破戒 監督:市川崑/大映

5.椿三十郎 監督:黒澤明/東宝

島崎藤村の原作を『黒い十人の女』の和田夏十が脚色、同じく市川崑が監督した文芸もの。撮影は『続悪名』の宮川一夫。

「破戒」といえばいまさらいうまでもなく、明治、大正、昭和の三代を通じて、それぞれの時代の青年に愛読された島崎藤村の代表作。部落出身の一小学校教員の社会の疎外に対する激しい苦難を通して、鋭い文明批評と日本の悲劇をえぐったもの。かって木下恵介監督、池部良、桂木洋子主演によって映画化され、大きな反響をよんだことは記憶に新しいところ。

こんどは『炎上』『ぼんち』などで意欲的な仕事を見せた監督市川崑、主演市川雷蔵のコンビによって映画化されることになった。映画化にあたって市川崑監督と脚本の和田夏十は“主人公丑松自身にひそむ人間的な弱さを、きびしく一般化して今日的課題に発展させようと思う。これは青春の魂のさすらい物語である”とその抱負を語っている。

またキャストもいかにも市川崑監督らしいもので、主人公瀬川丑松の市川雷蔵を中心に、丑松の同僚土屋銀之助に長門裕之、部落解放を叫ぶ猪子蓮太郎に三国連太郎、丑松をひそかに愛するお志保に新人の藤村志保、その父で士族あがりの教員風間敬之進に船越英二、好色な蓮華寺の住職に中村鴈治郎、奥様に杉村春子、猪子の妻に岸田今日子、校長に宮口精二ほかの異色の顔合わせ。京都近郊をはじめ各地にロケされた陽春随一の話題作ということができよう。( キネマ旬報より )

〔 原作のこと 〕

島崎藤村は明治339(1906)年「破戒」を自費出版のかたちで発表した。部落民である瀬川丑松という人物を設定し、父の遺志を守って素性をかくして生きる一青年の苦しみを物語る。

部落解放運動に身を捧げる猪子蓮太郎に傾倒したり、部落民を妻にもつ男から脅迫されたりしてしだいに窮地に陥る。猪子が暗殺されたことから、ついに丑松は父の戒めを破って部落民であることを告白する。藤村最初の長編小説でだる。

この序文にも、これは過去の物語だが過去こそ真実であり、反省すべき点も多いと書かれている通り、ひとつには部落解放の切なる願いがこめられているが、すすんで人間の苦悩とその脱却に愛をこめ取り組んだとみるべき小説で、明治の自然主義文学運動の出発点とされる不朽の名作である。

市川崑監督は、それまでにも夏目漱石の「こころ」、谷崎潤一郎の「鍵」、三島由紀夫の「金閣寺」、大岡昇平の「野火」などすぐれた文学作品の映画化に意欲を燃やしてきたが、この『破戒』にもおなじ情熱を見ることができる。

脚色は例によって市川夫人の和田夏十、撮影では宮川一夫が画調の美しい黒白画面を積み重ねている。とくにここではやや上から見下ろす構図が効果を発揮する。

〔 出演者のこと 〕

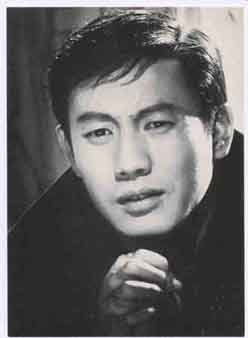

瀬川丑松を演じる市川雷蔵は1931年の生まれ、関西歌舞伎から大映入りして時代劇スターの道を歩んだが、市川崑監督の『炎上』が成功し、再び同監督の現代劇起用となった。お志保を演じた藤村志保は前年から大映京都撮影所の演技研究所に研究生でいたところを、市川雷蔵の推薦もあって起用されることになったもので、芸名はこの映画にちなんでつけられた。お志保の父親風間敬之進を演じる船越英二は、ニューフェイスから演技派俳優として活躍、市川崑監督の映画では『日本橋』『満員電車』『ぼんち』『野火』についで出演、呑んだくれの小学校教師を好演した。(LD解説より)

|

〔 解 説 〕

島崎藤村の「破戒」は、戦後すぐに阿部豊の手で一度映画化されかけたが東宝争議によって中断、これを引き継ぐかたちで1948年、松竹の木下恵介によって映画化された(池辺良主演)。したがってこの市川崑版は二度目の映画化ということになるが、すでにこの前年、市川崑・和田夏十のコンビは日本テレビにおいて、市川染五郎(現、松本幸四郎)主演でテレビドラマ化していた(11月3日から12月29日まで放映、全9回)。市川崑はかって阿部豊に師事していたし、特に実現しなかった『破戒』ではチーフ助監督を務めていたから、この映画化は長年の執念が実ってのことだった。亀井文夫が未解放部落にキャメラをもちこんだ記録映画『人間みな兄弟』が1960年。戦後のいわゆる民主化のなかで、被差別部落問題が問題化する素地がようやく整いはじめていたとも言えよう。『ぼんち』に続いてもう一本雷蔵でという永田雅一の要望に応え、主人公・瀬川丑松を市川雷蔵が演じた。被差別部落出身であることをひた隠しにする小学校教師役。『炎上』の主役にキャスティングされた際にいろいろもめたことを思えば、すでに演技派として充分に認められていたのだろう。『破戒』の場面の長廻しでも間然するところがない。

運動家・猪子蓮太郎には三国連太郎。いかにも生真面目に演じているが、彼が凶刃に倒れるシーンでは、雪に閉ざされた通りを横へ横へと移動してゆくキャメラワークが見事だ。丑松の父を突き殺す巨大な黒牛をシネスコ画面いっぱいに捉えた異様な冒頭部からローキーの厳しい黒白映像が息苦しいほどで、宮川一夫は絞りすぎたと反省しているが、主題に見合った重厚さだとも言える。丑松の同僚に扮する長門裕之も持ち前のあかるさで善意の残酷さを体現。藤村志保はこれがデビューで、原作者の名を姓とし、役名・志保をそのまま名にした。(藤井仁子 キネ旬ムック「撮影監督・宮川一夫」より)

〔 内 容 〕

階級意識の強かった時代、部落民であるがゆえに苦悩する青年の赤裸々な姿を、感動的なタッチで描く人間ドラマです。原作は文豪島崎藤村の不朽の名作、市川崑監督、宮川一夫カメラマン、主演市川雷蔵、三国連太郎、長門裕之、船越英二、中村鴈治郎というメンバーはいずれも、映画界最高のブルーリボン賞受賞者であり、日本映画界でこれ以上は望めない顔ぶれといえましょう。

瀬川丑松は信州飯山で代用教員をしている。牛飼の父親は、部落民だった。その悲哀をわが子だけには味あわせたくないという配慮から、「いってはならぬ」と丑松に口ぐせのように聞かせていた。しかも幼い日の丑松を手離し、自らは山中で細々と暮らしていた。一日、丑松の父親が牛に突き殺されるという惨事が起こった。部落民として生まれ、部落民として死んだ父、その生涯はどんなに苦しかったろうか - 父親の墓前にぬかずいた丑松は、出生の秘密だけはどんなことがあっても守りぬくと誓うのだった。学校の同僚土屋銀之助は、そんな丑松の一番の理解者でもあり無二の親友であった。

丑松は、部落民出身の評論家猪子蓮太郎と知り合った。かねてから彼の著書を愛読していた丑松は、あらゆる迫害にもめげず、信念を貫き通す蓮太郎の姿に強くうたれた。その頃蓮華寺の養女となっている志保は、丑松に好意を感じるようになっていた。やがて丑松にも志保との結婚を夢みるようになるが、この愛情のために、丑松は父からの戒律、口にしてはいけない出生の秘密を生徒の前で告白する。(大映映画宣伝案内 62年4月号より)

〔 略 筋 〕

天の知らせか十年ぶりで父に会おうと信州烏帽子嶽山麓の番小屋にかけつけた、飯山の小学校教員瀬川丑松は、ついに父の死に目に会えなかった。丑松は父の遺体に「阿爺さん丑松は誓います。隠せという戒めを決して破りません。たとえ如何なる目をみようと、如何なる人に邂逅おうと、決して身の素性をうちあけません」と呻くように言った。下宿の鷹匠館に帰り、その思いに沈む丑松を慰めに来たのは同僚の土屋銀之助であった。だが、彼すら部落民を蔑視するのを知った丑松は淋しかった。

丑松は下宿を蓮華寺に変えた。士族あがりの教員風間敬之進の娘お志保が住職の養女となっていたが、好色な住職は彼女を狙っていた。

部落民解放を叫ぶ猪子蓮太郎に敬事する丑松であったが、猪子から君も一生卑怯者で通すつもりか、と問いつめられるや、私は部落民ではないと言いきるのだった。飯山の町会議員高柳から自分の妻が部落民だし、お互いに協力しようと申し込まれても丑松はひたすらに身分を隠し通した。だが、丑松が部落民であるとの噂がどこからともなく流れた。校長の耳にも入ったが、銀之助はそれを強く否定した。校長から退職を迫られ、酒に酔いしれる敬之進は、介抱する丑松にお志保を嫁に貰ってくれと頼むのだった。

町会議員の応援演説に飯山に来た猪子は、高柳派の壮漢の凶刃に倒れた。師ともいうべき猪子の変わり果てた姿に丑松の心は決まった。丑松は「進退伺」を手に、校長に自分が部落民であると告白した。

丑松は職を追われた。骨を抱いて帰る猪子の妻と共に、丑松はふりしきる雪の中を東京に向った。これを見送る生徒たち。その後に涙にぬれたお志保の顔があった。( キネマ旬報より )

[ 映画評 ]

映画『破戒』の今日的意味 -市川崑が展開した説得力ゆたかな戦術論- 戸井田道三

| 「丑松はおなじ立場で階級的偏見とたたかう猪子蓮太郎という社会評論家を尊敬し、彼の存在によって丑松は勇気づけられている。しかしその猪子が自分を求めてきたときも、丑松は自分の秘密をうちあけることができないで、そのことによって苦悩がいっそう深くなる。そうした丑松の悩みをむしろ青春期にありがちな感情の不安定さ、魂のさすらいといったものとして描きだそうとしている」と草壁久四郎は書いている<毎日4月4日夕刊>

たいへんすなおな、すんなりと胸に受取ったわかりかただ。わたしは、自分がいつもひねくれて、いわなくてもいい理屈をいいすぎているのではないか、とおそれている。批評家しょうばいのなさけなさで、ばくぜんとしたことを少しはっきりさせようとすると、いいすぎてしまうのだ。

いま市川崑の『破戒』をとりあげようとして、ためらいを感じるのは、やはりわたしが無理をして自分の方へひきよせすぎると見られるだろうというおそれがあるからだ。草壁の文章を借用したのは、こういうすんなりした見方に背馳するのではなく、むしろわたしもこういううけとりかたを前提としていることをいいたいからにほかならない。そして、わたしのこじつけと見えるかも知れないわかりかたに、おもりをつけてバランスをとるためでもあるのだ。 島崎藤村の「破戒」が出たのは明治39年<1906>年、つまり日露戦争の終った翌年である。前年の一月旅順開城があり、ペテルブルグでは労働者の請願デモが銃撃され、歴史に血の日曜日といわれる事件が勃発している。「破戒」の出た同じ年に独歩の「運命」「号外」、二葉亭の「其面影」、漱石の「我輩は猫である」「坊ちゃん」「草枕」などが出ている。翌明治40年<1907>年は花袋の「蒲団」が出、42<1909>年には「スバル」の創刊、小山内薫の自由劇場創立、43<1910>年には「白樺」の創刊、幸徳秋水らのいわゆる大逆事件がおこった。このわずかな作品とことがらからでも、「破戒」があらわれた歴史の状況は想像できるだろう。 中村光夫は「この作者が若い主人公を内面からの共感で描きだしたところに『破戒』の、他の同時代の青年を描いた小説<たとえば風葉の『青春』>にたいする決定的な新しさがあります」<「現代日本文学史」>といっている。藤村は地方生活において周囲の封建的な古さとひとり醒めた自己との相容れがたい対立に、じっと目をすえ、特殊部落出身の青年というフィクショナルな設定のなかへ自己を投入して、社会的なひろがりと同時にそれと異質な孤独者の内 |

|

| 面を追及してみせたのだ。 もし日本の自然主義文学が、「破戒」のもっていた可能性を現実化する線上で発展したら、「蒲団」から発展してついに私小説へと屈折していった歴史とちがっていたろうことはあきらかなことである。中村光夫のいうように、自然主義が、じつは自然主義ではなくロマンチシズムの日本的型態に変化してしまったのは「蒲団」の出現が「破戒」の位置をずらしたからにちがいない。そこへ幸徳事件以後のひどい弾圧がかさなってきているのだ。奔放な想像を科学の導入によって抑制しようとしたヨーロッパの自然主義が、こちらでは科学ぬきでそれでなくても貧弱な想像力のつばさをもいでしまう結果となった。 ひとは、よく古くさい作品に対して自然主義的リアリズムだ、などという。なんとんなくわかっているアイコトバとして通用させているが、考えてみれば、あいまいないいかたである。もし「破戒」の可能性の延長上に想定されるものをふくめて自然主義的リアリズムというならば、これを全的に否定すべきは自然主義であるよりはマンネリズムであろう。 映画『破戒』の土屋銀之助<長門裕之>は丑松<市川雷蔵>が部落出身をかくしていたのをあやまると、それに対して答えている。「いいや、謝らなければならないのは、僕の方だ。・・・植物学者になろうと言う僕なら、天然自然ありのままの姿がわからぬというのは嘘だ。同じ人間の中に階級を設け、世間の奴らと同じように、部落民は下等なものとこれっぽっちも疑わずに来た自分が情けない」 この言葉は原作に無い。脚色者和田夏十が意識して銀之助にいわせているものとすれば、それはおのずから日本の自然主義に対する批評もふくんでいるものと思われる。ドレフュース事件でたたかったゾラの人種・遺伝・環境という諸概念の創作方法への導入が、銀之助の自然科学社会観をとおして回顧されるからである。そして、1906年の「破戒」を、1962年に映画化する以上は、やはり小説「破戒」以後の文学の歴史が達成しえなかったものを、現在の時点でひろいあげつつ発展の別の可能性を現象化してみようとするのでなければ意味がないだろう。それが映画『破戒』でどんなふうにおこなわれているかは、原作とどうちがっているかを見ることが早道にちがいない。 まずいわねばならないのが猪子蓮太郎<三国連太郎>とその妻<岸田今日子>が重要人物として比重を非常に増大していることである。正直にいって現在丑松のような悩みかたをしている青年がいるかどうかという点になれば、かんたんにいるとは答えられない。特殊部落の問題がなくなったというのではなく、むしろ今は別の形で尖鋭な問題となっているからで、したがって雷蔵が熱演すればするほど実在性が感じられなくなってしまうような種類の悩みである。これに反して猪子蓮太郎とその妻は解放運動に自分を投げこんでいる人間とその妻という設定で、ひどくアクチュアルなものを提示する。 丑松が父の葬式を見送っての帰途、蓮太郎に偶然あうところがある。そこで蓮太郎は、丑松に、かって自分もおくびょうであったことをいい、解放運動の障害は敵側にあるだけでなく部落民の側にあると指摘し、部落民自身が自分の傷口にふれる強さをもたなければだめだと説く。 「幸か不幸か教育を受けた我々の、それが使命だと思いませんか。かって私は弱く、卑怯にも素性を隠した。君も一生卑怯者で通すつもりですか」と蓮太郎は丑松のきゅう所へふれせまってゆく、丑松は狼狽するが、やはり「私は部落民ではありません」と答えてしまう。蓮太郎は、事態を洞察していながら怒りもせず反撥もせず皮肉にもならず「そうですか。大変失礼しましたね。きっとひどく腹を立てておられるでしょうね。許してくれますか・・・私には自分勝手に勢いこんでしまういけない癖があるのです。自分の体に自信がないものだから、いつ果てるとも知れぬこの運動に自分の後継者が欲しいものだから・・・」と丑松を愛情のこもった言葉で包みこんでいく。これらの言葉も原作には無いものである。また、原作では蓮華寺へ蓮太郎がたずねて来たとき丑松は留守であえないのだが、映画では二度目のであいをさせている。ここでは丑松は素性の知れるおそれから、蓮太郎その人をさえ知らぬといってしまう。まるでペテロが「われその人を知らず」といったように。これに対して蓮太郎はじっと丑松を見つめおだやかな口調で、「瀬川君、私はまたあやまちを犯したようです」という。「部落民である私たちに同情をよせて下さる方々はたくさんあります。私たちはその同情をありがたくお受けします。世間一般の方の中に理解者があり同情者があることが、何にも増して私たちを力づけて呉れるものだからです。然し私は何時も気をつけているのです。同情を求めるあまり乞食のように憐みを乞うような気持になりさがることをね。そして更に気をつけています。乞食になりさがるのを警戒するあまりに素直な同情心をもはねつける、かたくなな人間ににならないことをね。私は十分気をつけていたのですが、またどこかであやまちを犯したようです・・・」 ここの言葉ももちろん原作に無い。長セリフを三国は心理の深みでうけとめて的確に演じているが、「天草四郎」の絵師の稚拙さにくらべて別人かと思うほどだ。丑松はここで蓮太郎に完全にたたきふされてしまう。あとは告白までもう一歩、蓮太郎の死に遭遇すれば必然的にその一歩は前へ出る。そういうシチュエーションがきちんとくみあげられていく。そして蓮太郎の死後その遺骨をまえにして、告白後の丑松と蓮太郎の妻とが相対し、解放運動とそれに対するかかわりかたについて静に語りあうところがある。 彼女は、丑松が部落出身であると意識しすぎることは、世間の偏見にすでに負けていることだから、まず普通の人間だという自覚を自分のうちに確立していかなければいけないのではないか、という。この立場からいえば告白は余計な深刻がりなのだ。嘘をつくにはあたらないからきかれた平気でそうだと答えるだけでいい、というのが彼女のいつわりない気持なのである。彼女は自分の死んだ夫を「気の毒だった」といい、さらに「私はあの人がただの平凡な夫であって欲しかった」と平凡な妻としての切実さでうったえている。彼女の意見には民衆のなかの一人としてのゆるがし得ない強さがある。「歴史は民衆によって変るのではなく、傑出した個人によって変るのだと申しますが、私にはそうは思えないのです。・・・普通の人間だと、あなたがおっしゃるなら、つらい事も普通どおりに受けとっていただきたいの。生きるということはそりゃ苦しい事も多いと観念していただきたいの。部落出だからというせいにしないで」 ここには苦しみにたえている一人の人間への尊厳な何かがある。蓮太郎の死の衝撃で前へおし出された丑松が、ここでもう一度逆の方向へ押し戻される。彼女の意向をくめば丑松が蓮太郎の後継者になろうと決心するのは一種の思いあがりにもなりかねないからだ。しかし、丑松はその自己反省をかいくぐって、もう一度ラストの場面でいわねばならない。 丑松「私はやっぱり先生のあとを継ぎたい。先生のようになれるだけの力が自分にあるとは思えませんが、それでも先生に導かれて自分の一生を送りたい気持ちを押さえることができません。御言葉にそむいて申し訳ないと思いますが、私はどうでもそうする気です」 蓮太郎の妻「なぜ私は泣くのでしょう。あれ程反対しておきながら、あなたのその御決心を主人がどんなに喜ぶだろうと思うと・・・主人はさぞ威張っておりましょう。良い後継者ができた、女のお前には到底男の心意気はわかるまいなどといって・・・瀬川さん有難う、主人に代って御礼を申します」 こういって彼女は丑松に頭をさげ、「ちょっと、ごめんなさい」とうしろむきにしゃがんで遺骨を抱きながら泣くのである。ここの岸田今日子のうまさは、目からうろこをはがすようなうまさだった。新しい人間がここで生まれているといっていい。 この新しい女性によって丑松は、猪子蓮太郎の後継者としての道を確固とふみだすであろうし、お志保もまた彼女にならって丑松の同伴者としての将来を生きるであろう。さらに多くの教え子達が丑松のあとからついてゆくことになるだろう。 原作の結末が、テキサスへ丑松をおいやってしまうことになっているのでは、歴史的条件のしからしめたこととはいいながら、自然主義そのものの挫折を予見させてしまう弱さだ。それにくらべて、市川崑の『破戒』は挫折させない方向で、その可能性をうちだしているといえる。 わたしは、こう書いてきて、やはり自分が小説「破戒」が戦後あったごとく、映画『破戒』が60年の一年半後であることを意識しすぎているのかと心配だ。もし大島渚の『天草四郎』が戦術論のディスカッション映画であり、60年の闘争が生んだものだとするなら、『破戒』もやはり60年を意識しなければならないものではないのか。わたしには、大島が人間を描く努力をおろそかにしてむきだしの戦術論をやっているのにくらべて、市川・和田のコンビが正確に人間を描き静かな口調で説得力ゆたかに戦術論を展開しているように見えてならないのだが、どうであろう。ぴんと緊張してゆるぎない画面、清潔な画調、いろいろの点ですぐれた点をもっている映画である。それらと離しがたく密着しているのだが、技術的なうまさについては別に書く人もいるだろう。わたしは、特にそのめだたないおだやかな主張をとり出して注意したかったまでだ。重要なことは、経験をうけとめ、そこを立脚点としてまえへ出る姿勢が、どうあったらよいかという問題のつかまえかた自体にあるのだ。つかまえた結果にあるのではない。つかまえる過程にあるのだ。 「来るべき時代のために支度するということも、わたしにとっては、自分らを新しくすることにほかならない」と藤村は「千曲川スケッチ」の奥書に書いている。その言葉を現在に、そのまま再生させることで「破戒」が現在に生かされたように、わたしには思われてならないのである。つまり若い藤村が丑松に自分を投影させたところを、市川・和田のコンビは猪子蓮太郎夫妻に自分らを投影させることで作品をつくり、同時に「自分らを新しくする」作業をやったのではなかろうか。大島は戦術論の理論家であるかも知れない。しかし市川・和田はしいていえば戦術論者であるよりむしろ実際の戦術家であるとわたしには見えてくるのである。(「映画芸術」62年6月号より) |

|

破戒 岡田 晋

昨年の暮、NTVから放送された和田夏十脚色、市川崑演出の「破戒」は、テレビ・ドラマとして、まさしく画期的な作品であった。映画にしてもテレビにしてもおよそ脚色という仕事は、映像による原作の批評であると、ぼくは常日頃考えている。そして、すぐれた批評が対象を越え、一個の独立した創作となるように、市川崑の『破戒』もまた、藤村の「破戒」を批評しながら、原作を越える独特なオリジナリティをつくり上げていた。

今さら「破戒」でもあるまい、明治三十年代に書かれた小説を、再びとり上げる意味がない−と言った批判は、この場合もはや通用しないだろう。なぜなら、正しい意味の脚色は、原作の筋がき、精神をそのまま絵にして見せることではないし、藤村の部落民に対する問題意識をそのままむしかえし主張することでもない。ぼくたちが古典を批評する時と同じように、それは現代の観点から原作をながめ、その距離を創作の状況として、新たな問題を提起することに外ならない。脚色が一つの批評であるなら、原作は単なる素材である。素材としての面白さ、手応え、内容さえあれば、それはいつの時代の、いかなる作品でもいい。「破戒」をブラウン管上に見た時、ぼくな何よりも脚色という仕事の現代的意味あいを感じた。

たとえば「破戒」を脚色するに当ってずいぶん大胆な手を加えている。猪子蓮太郎の性格、彼と丑松との関係、とくに丑松の破戒が終った後、猪子の妻が丑松に語るセリフ−歴史は一人の英雄によって変るものではない。民衆の力によって、いつか自然に変って行く、と言った言葉は、全く原作にないものだ。作者は、こうした書き変えを通して、部落民の問題、差別の問題を、一方において大きな歴史の中に置き、一方において部落内部の人間関係に置き、さらに丑松、猪子という個人の、意識内部へしぼって行った。自分の身分を隠す、自分自身を偽るという行為が、いかに人間の意識や人間関係をねじまげるか、それは明治三十七年における丑松の問題ではなく、人種差別がいぜんとして生きている現代の、普遍的な矛盾につながるだろう。いや今さら人種問題など持ち出さなくとも、現代の社会に生きるぼくたちは、大なり小なり自分自身を偽っているのではあるまいか。和田=市川は、こうした発想から丑松をとらえ、丑松のドラマを人間存在の内と外へひろげて行った。もちろん和田夏十のすぐれた脚色技術、全体を大きなブロックにわけ、えんえんとした丑松のモノローグで運ぶスタイルは、テレビの連続ドラマに新しいスタイルをつくり、大きなホリゾント、思い切ったロングとクローズ・アップを生かした市川崑のカメラ・ワークは、テレビのスタジオ演出に未だかってない演出技術を導入した。だが、もし作者の原作に対する批評的な眼、現代的な問題提起がなかったら、いかに巧みなセリフが書かれ、流麗な演出が行われたとしても、ぼくは<画期的>などという大ゲサな言い方をしなかったろう。

ところで、映画の『破戒』もまた、これと同じ問題の延長線上につくり出された。基本的な点から言えば、テレビの「破戒」について述べた以上の評価は、そっくりそのまま映画にもあてはまる。ただ、それに敢えてつけ加えるならテレビと映画の機能的違いであり、これは「破戒」という一個の作品を越えるさまざまな問題をぼくたちに感じさせる。たとえば、映画はテレビに比べて情緒的な要素が強い。テレビより、丑松の意識そのものを描くには適しているが、テレビのような客観性、すなわち原作への批評性は薄められる。

もちろん市川崑も、こうした映画とテレビの違いを、よく承知していただろう。丑松のモノローグを全部けずり、画面だけで丑松の意識を見せようとしている。短い回想シーンをくりかえし、丑松のゆれ動く意識を画面に定着させようとした前半の演出、それが後半になると、破戒という行為を軸として、これでもかこれでもかと観客を泣かせながら、ラスト・シーンのタイトルで、みごとにひっくり返す作者の計算。テレビでは、いかにさかだちしても、これだけ視聴者を泣かすことはできないしみごとに裏切ることもできない。そのかわり破戒の後、猪子の妻が語る重要なセリフ、「歴史は一人の英雄によって・・・」云々さえ、テレビと同じセリフでありながらスクリーンに移しかえられると、ぼくたちを客観的にハッとさせるより、新たな涙をさそう原因になってしまう。

言いかえれば、批評性が弱まったために、丑松をとりまく状況が後退し、丑松の悲劇性が前面に押し出された。意識は客観的に語られるより、青春のロマン、人間としての悩みに普遍化した。そしてこれらを土台に全般を見るなら、映画は前半においてテレビより劣り、後半においてテレビの水準を抜いた、と言うことができるだろう。テレビの「破戒」から映画の『破戒』へ、それにもう一つ原作の「破戒」を加え、ぼくたちはもっともっと問題を基本的なところから、考えて見る必要がある。小説のイメージ、テレビのイメージ、映画のイメージ、その間にあるくい違いこそ、映像によるコミュニケーションの性格を端的に物語っているだろう。「破戒」は、完結した作品であるよりも、こうした背景のもとに、明日の問題として語らなければならない。その点においても、ぼくはもう一度<画期的>という言葉をくりかえしたいと思う。

興行価値 市川崑とテレビ劇で実績をあげた題材の結びつきで固いが、それがあまり当り前に結びつきすぎて少々面白味に欠ける作となった。じっくり内容を売りこんで、動員工作に力をつくすことが必要。(キネマ旬報より)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

黒白の画面に盛り込んだ厳しい自然の中に傷つきやすくひたぶるな青年の孤独を描き出して私達を感動させる。苦悩に満ちた美しい青春像だ。こんな青春は最近の映画で忘れられかけていたように思う。じつは今さら「破戒」(明治39年刊)でもあるまいと思いながら見に行った。これがその報告だ。(朝日新聞 昭和37/4/9より)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

丑松が戒めを破るきっかけとなる猪子と丑松の対話、猪子の死などがはりつめた演出でみる者をゆさぶる。丑松が秘密を告白し教室に土下座して生徒に謝罪するところはやや芝居がかっているがそれに続く志保との出会い、未亡人との対話などは素晴しくラストシーンの盛りあがりとともに見所である。黒白画面に映された信州の風景がいかにも悲痛な丑松の心象にふさわしく、演出と撮影のすみずみにまで配られた美意識がうかがわれる。

とにかく終始これほど悲痛な格調で貫かれた映画は珍しい。いまなお我々の心の暗部にわだかまる偏見を鋭くえぐる映画だ。雷蔵は内向的な所はいいが少し弱々しすぎる。(日本経済新聞 昭和37/4/9より)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

いい映画ができた。素材が古いとか新しいとかいわれる事の多くはこれくらい引きしまった脚本をすみずみまで一つの美意識で統一された演出の前では大したことではないような気がする。

丑松のいたいたしくひたむきな青春が、沈静な調子で描かれ、秋から冬にかけての山国の厳しく冷たい自然が彼の心象とマッチしてすばらしい。ロケ現場に限らず、白黒画面の美しさは特筆すべきものだ。又丑松が未亡人と猪子の遺体を前に語り合うシーンは特に秀れている。雷蔵は『炎上』に続く内向性の強い役どころで、さらに成長している。岸田今日子が印象的で、素朴な表情の新人、藤村志保の起用は掘り出しものといってよい成功だ。(読売新聞 昭和37/4/9より)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

島崎藤村の名作の映画化である。脚色(和田夏十)演出(市川崑)撮影(宮川一夫)演技(市川雷蔵・長門裕之・藤村志保その他)など、どの要素をとってみても、ほとんど文句のつけようのない、完ぺきなものであって、これだけこんぜんとみがきあげられた作品など、そザラにあるものではない。

戦後まもないころ、一度「破戒」は、木下恵介監督によって映画化され、ベスト・テンにもはいるできだったが、それが、かなり感傷的に社会正義をうたう調子だったのにくらべて、こんどの市川崑作品は、はるかに、重厚に、悲痛に、人生の苦渋、いきてゆくことの重さ、といったものをうち出している。それは単に特殊な部落民であるための苦悩ではなく、人間だれしも、誠実に生きようとする者すべてが背負わねばならなぬ重荷なのだ、と作者は言いたそうに見える。

すぐれた表現を一つ一つとりあげほめていたらキリがないほどだが、ちょっと詩劇めいた格調でとらえられている部落の場面。父親の葬式あたり。激情的な丑松の告白の場面の重み。最後の別れの荘重な叙情味など、特筆すべきものであろう。市川雷蔵その他、ベテランたちが十分に力を出しきった演技をしているのは見ものだが、新人の藤村志保が、美しいセリフまわしで端正な演技をしているのは意外だった。

難を言えば、物語自体があまりにも古典的でありすぎる。ことに、特殊部落など持たないわれわれ新潟県人には、このような階級的偏見はどうも、やはり“他人事”であって、切実さにとぼしいうらみがあり、一般的にも、部落問題の今日の現実とはへだたりがあるので、頭では十分理解できても、額ぶちの中の名画をながめるような、縁遠い感じはある程度いなめないであろう。(佐藤忠男・新潟日報 昭和37/4/10より)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

主人公は多感で才能にも恵まれた青年教師、雷蔵演じるこの若くハンサムな主人公は原作のイメージとは異なったものだが、出身の秘密は隠さねばならぬという悲劇の青年像としてはぴったりだ。彼の悩みを青春期にありがちな感情の不安定さ、魂のさすらいとして描き出そうとしているが、丑松の苦悩は出身を隠さねば生きて行けぬという深刻な理由に拠るものである。

このあたりにこの映画の難しさがあったようだ。暗部を強調した黒白画面の見事な美しさ。全体に熱っぽく重い画面が続き、そうした中でやや悲劇的な青春のさすらいが鮮烈なイメージで描き出されている。近代古典の映画化の新しい方式を市川崑の秀れた映画的才能が新しく作り出した作品。(毎日新聞 昭和37/4/10より)

■ 『破戒』 (1962年度) 受賞歴

●第36回キネマ旬報ベスト・テン 第4位

●第17回毎日映画コンクール

脚本賞 和田夏十(破戒、私は二歳) 助演女優賞 岸田今日子(破戒、忍びの者、秋刀魚の味)

●第13回ブルー・リボン賞

監督賞 市川崑(破戒、私は二歳) 助演女優賞 岸田今日子(破戒、忍びの者、秋刀魚の味) ベスト・テン入賞

●第13回芸術選奨

市川崑(『破戒』『私は二歳』の演出)

田山花袋の「蒲団」と並んで、日本自然主義文学のもう一つの代表作とされる「破戒」は1906年3月25日自費出版された。現在は岩波文庫、新潮文庫等で読める。

なお、丑松の下宿する蓮花寺は信州飯山の真宗寺がモデル。藤村は明治36年ごろ、たびたび飯山を訪れ、飯山を“雪国の小京都”と呼んだ。寺には「破戒」の第一章を刻んだ文学碑がある。ただし、昭和27年の飯山大火で殆ど伽藍を焼失、当時の建物で残るのは経蔵のみ。

![]()

![]()