|

それだけの人気作品を、ただ指をくわえて眺めているほど映画会社もお人好しではない。作者曰く「各映画会社が、映画化権をくれ、と殺到して来た」状況の中、まずは56年に東宝が、前述の鶴田浩二主演で映画化に着手したが、やはり作者曰く「甘くて、観るに堪えなかった」こともあり、58年に公開された第三作をもって終了を迎えた。

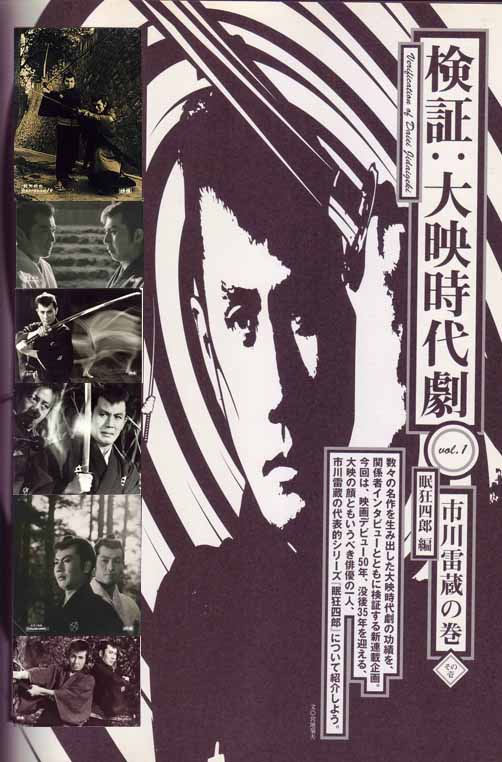

それから8年、ついに大映=雷蔵の登場である。 市川雷蔵で眠狂四郎を、という発想の発端は、第一作『眠狂四郎殺法帖』の監督を務めた田中徳三である。田中が雷蔵向けの企画を考えている時に、ふと思い立ったのである。 眠狂四郎というのは「今日抱くことが明日を約束することにはならぬ」というような生き方の男でしょ。変な話だけど、女の股ぐらに手を突っ込んでもいやらしく見えたらダメなんで、それがいやらしくならないような俳優じゃないと、成功しない。雷ちゃんの企画を考えている時に、ひょいと、そういえば眠狂四郎は雷ちゃんにぴったりやなと思った。(徳間書店刊「市川雷蔵とその時代」より) 以上のことから、田中は企画の辻久一に話を持ちかけた。辻は、雷蔵の気持ちを確認するよう答えた。雷蔵が鶴田の二番煎じを嫌うのでは、という配慮からだ。しかし、雷蔵が即座に「やる」と答えたため、「狂四郎」は会社の企画会議に乗り、ついに製作が決定したのである。 脚本は星川清司が手がけた、星川は『新選組始末記』以来、雷蔵とはある種の盟友関係にあった。監督の田中、企画部長の土井逸雄も呼び出され「書け」と言われたものの、原作を読んだことがなかった上に、執筆期間のあまりの短さ(二週間)から一度は辞退した。ところがそこに雷蔵から電話が入り「とにかく頼むよ」と言われ、引くに引けずに引き受けた。 当時、大映と柴田錬三郎の契約に「原作を変えてはならない」という一項があった。それを、むしろやりやすいと考えた星川は、元が短編連作の原作から場面を拾い、一本のシナリオに組み直した。そうして撮られた『眠狂四郎殺法帖』は公開と同時に酷評されたのである。 今見ても、それぞれが狂四郎をどのように描けばよいか、確かな道筋がみえないままに取り組んでいることが伝わってくる。 一言で言えば、狂四郎の抱える虚無や孤独が全く伝わらないのである。星川は、その理由を、原作に近い形で狂四郎の周囲の人物を登場させた賑やかさにある、と述懐している。確かにそれも大きいが、雷蔵自身、狂四郎を掴みきれずに演じることの迷いがあったのではあるまいか。狂四郎の分際で非常に軽いのである。おおよそ迷いを感じさせないのは、少林寺拳法の使い手をいつもの通りの馬力で演じた城健三朗(若山富三郎)ぐらいである。 失敗を自分の責任に感じ、「狂四郎」から手を引こうと考えていた星川だったが、しかし第二作『眠狂四郎勝負』でも、引き続き脚本を担当することになる。 |