その“自分流”には、例えば台本や台詞に関するエピソードがある。

「台本読んでいて、“こんな台詞いらねえよ、こんな動きしねえ”って、俺がいうと、“そやけど、書いてあるんやからしゃあないやないか”といって雷ちゃんは台本通りに忠実に役を演じた。俺は台本のかげを想像して、自分が原作者のように演じた。その頃からカツライスと言われ、きれいな役柄は市川雷蔵。汚れ役は俺がするようになった。やっとそれぞれの生き方の道を会社も見つけてくれた」

37歳の若さで雷蔵が亡くなった時、勝はちょうど地方にいた。雷蔵の体の具合がずっと悪かったことを勝だけは聞いて知っていたので、“雷ちゃんはやっと苦しみから放たれた”と、なにかほっとしたような気もしたという、しかし、彼の中で、雷蔵は決して死んではいない。

「今でも雷ちゃんの声、笑い方、ちょっと機嫌の悪いときの顔、歩く姿も見えてくる。雷ちゃんが生きていたら、NHKの大河ドラマ、また、テレビの時代劇も市川雷蔵のための企画をしていただろう。役者としても、雷ちゃんの生き方を見て、勝新太郎の生き方が生れたような気がする」

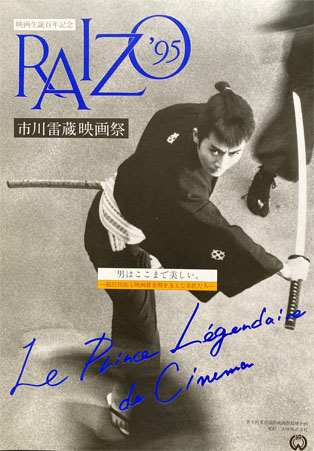

今年は雷蔵の27回忌。ここ3年ほど、リアルタイムでの彼を知らない若い世代が、市川雷蔵の回顧上映につめかけている。

「今の20代のひとが見る雷蔵の色と匂い、30、40代の人が見る雷蔵の色と匂い、それぞれどんな風に映るのか。俺が思うに、雷ちゃんは三つぐらいの非常に趣味のいい色を持っていた。白と黒の似合う人。それと赤。普通の色はあんまりいらない人だったね」

折しもインタビュー中、突然雷鳴が響き始めた。

勝新太郎は「雷ちゃんの話をしているとよく雷が鳴る。雷ちゃんが来てるんだ」と笑った。